El pueblo del Bicentenario

Por Ricardo Forster *

1

Los días argentinos no dejan de sorprendernos. Lo esperado y el azar se entrelazaron para devolvernos la imagen de una historia abierta, compleja, laberíntica, tumultuosa y aluvional. De a centenares de miles, viniendo de todas partes, cruzando las fronteras que separan la ciudad de los suburbios, subiéndose a colectivos y trenes, a subtes y autos o simplemente caminando para apurar las cuadras que los separaban de un centro que, por cuatro días de una intensidad increíble, se reencontró con su pasado mítico, con sus leyendas de arrabales tangueros y de marchas obreras, la multitud invisible se transformó en el pueblo del Bicentenario. Vinieron de esas geografías tematizadas como zonas del peligro, sortearon las prevenciones y los prejuicios de todos aquellos que asimilan masas andantes con disturbios y criminalidad, con violencia y agresión. Multitud abigarrada y festiva, colectivo social multiplicado en millones de personas que manifestaron con alegría y serenidad, que gozaron y cantaron, que bailaron y conversaron, que miraron y preguntaron, que se emocionaron y se sorprendieron. Todos, cada uno de nosotros, fuimos sintiendo la potencia de la transfiguración; pudimos percibir que algo inusual y extraordinario estaba sacudiendo las entrañas de un país siempre anómalo y extraño pero siempre intenso y desafiante.

La ciudad se abrió y los cuerpos se movieron con libertad desprendiéndose de los miedos impuestos, de esos trazos de ficción mediática que apabullaron desde pantallas y rotativas la cotidianidad de los argentinos hasta construir la imagen de una sociedad en estado de guerra y de intemperie, asolada por la inseguridad y prisionera de una violencia autodestructiva que, siempre, asumía el rostro del oscuro habitante de esos arrabales transformados, gracias a las retóricas del amarillismo y el racismo, en las zonas del mal. Desde allí vinieron de a miles y miles desmintiendo, como lo han hecho en otras ocasiones memorables de nuestra historia, a quienes, desde el desdén y la más cruda violencia del lenguaje discriminador, no se cansaron de repetir que los mueve el clientelismo y el choripán, la promesa de alguna dádiva o la obligación de no quedar mal con el puntero del barrio. Los velos se cayeron, se derrumbó el discurso hegemónico y monocorde de la corporación mediática. Estalló en mil pedazos la palabra “crispación”. Y las calles del centro mutaron en calles de fiesta y regocijo, de asombro y participación. Así de simple y de complejo... la multitud, los negros de la historia, los incontables, los que pujan desde el fondo de los tiempos por el reconocimiento y la igualdad hicieron acto de presencia y lo hicieron transformando durante cuatro días a Buenos Aires en una magnífica alquimia de ágora y carnaval, de imágenes monumentales desplegadas sin medir riesgos estéticos por la fuerza bruta de la invención artística y la inquieta interrogación por aquello del pasado que sigue insistiendo en el presente. Fue alegría compartida y conmoción ante los dolores y los horrores de nuestra historia, que también estuvieron allí, sin ocultamientos ni narraciones edulcoradas. Y estuvieron junto a las clases medias de los barrios porteños y del Gran Buenos Aires desmintiendo la lógica de los abroquelamientos y los muros invisibles que se fueron levantando utilizando los recursos culturales de medios de comunicación atravesados de lado a lado por la retórica de la ciudad neoliberal, privatizada y fragmentada, de esa que vivió de rapiñar el espacio público poniéndolo a su servicio. Los cuerpos se mezclaron, lo individual y lo colectivo se entrelazaron al riesgo de romper prejuicios y paradigmas dominantes, como recordando otras ciudades en la ciudad del Bicentenario (ciudades de los conventillos y de las esperanzas, de caminatas míticas narradas por la literatura de Borges y Marechal, de Martínez Estrada y Cortázar, de Sabato y Oesterheld, de alquimias de poetas y de vagos, de movilizaciones populares y de tozudas resistencias, de tardes futboleras y de antiguas devociones barriales... ciudades escritas con la diversidad de mil escrituras por sus habitantes que, como si hubieran venido de todos lados y de todas las épocas, se reunieron para recobrarse y mirarse a los ojos en estos días de mayo).

2

Allí, en la ciudad libre y lúdica, tumultuosa y festiva, no estuvo la “gente”, ese nombre forjado para excluir e invisibilizar al otro, para restarle su humanidad transformándolo en una amenaza o en la plebe oscura y sin nombre. La “gente” quedó atragantada en la garganta de aquellos periodistas formateados para diferenciar a los lindos de los feos, a los limpios de los sucios, a los ciudadanos que se manifiestan espontáneamente de los oscuros objetos del clientelismo o del piqueterismo. Allí hubo pueblo, diverso y múltiple, portador de lenguas y tradiciones, amalgama de lo distinto y de lo semejante, tumulto de colores y de grafías. Pueblo que recuperaba sueños olvidados, que se dejaba agasajar después de tantas frustraciones y que rompía en mil pedazos el discurso que nos enseñó a establecer una brutal equivalencia entre multitud y homogeneidad, entre pueblo y monotonía autoritaria, entre la masa oscura y las personas pensantes y autónomas. No estuvo un pueblo bucólico, ni un pueblo virginal. No hubo ni hay pueblo puro. Hay luces y sombras danzando a contraluz de la historia argentina como esa que pudimos ver desfilar entre vanguardismos estéticos, giros brechtianos y arquitecturas monumentales que cruzaban, de un modo desafiante, lo artístico y lo político. Allí estuvo el pueblo de la independencia y el de las dictaduras, el de los anarquistas soñadores y el de la locura especulativa, el de la Constitución quemada y el de la fiesta democrática, el del dolor inconmensurable de las Madres, el del infinito reclamo de justicia y memoria y el de los silencios resignados. Pueblo manchado y vital. Como si en los claroscuros de la historia, en el interior de sus pasadizos secretos, la palabra pueblo pudiera narrar lo mítico y lo soñado, lo esperado y lo perdido, la fuerza del acontecimiento que parte aguas y la monotonía de los tiempos de la resignación y el olvido. El pueblo es, también, lo que bordea el peligro, lo que a veces se aventura detrás de lo inesperado que brota haciendo saltar los goznes de una realidad enturbiada y estancada. Otras veces ese nombre fue pronunciado, y algo de eso se contó en los muros del Cabildo y en las avenidas capturadas por el desfile de las carrozas y la contemplación entre deslumbrada y fervorosa de la multitud, para legitimar las páginas más ignominiosas. El pueblo es movimiento, mutación, herencia y memoria, es cuerpo sobre el que las escrituras de la historia van dejando sus huellas indelebles aunque se las intente borrar.

Pero el pueblo es también el giro de los tiempos que interpela siempre de un nuevo modo aquello que lo constituyó. Cada generación reinterpreta el pasado de acuerdo a sus necesidades, a sus prejuicios y a sus ensueños de aquello siempre esperado como reparación y oportunidad convirtiéndolo en fuerza vital y en actualidad, dándole sentidos tal vez impensados en otras encrucijadas de nuestra historia. Como si algo de lo excepcional se hubiera derramado sobre este presente para iluminar de otro modo nuestra travesía como nación. Como si eso inimaginado se hubiera encontrado con ese sujeto olvidado y ninguneado produciendo un acontecimiento sobre el que todavía no alcanzamos a descifrar su proyección. Intuimos que lo desplegado en estos últimos años, aquello que fue invirtiendo la marcha decadente y brutal de una Argentina que había sido capturada por la cultura del egoísmo y la especulación del capitalismo neoliberal, tuvo mucho que ver en las jornadas multitudinarias del Bicentenario. Como si lo inaugurado otro 25 de mayo, pero de 2003, con sus intensidades y sus dificultades, con sus apuestas riesgosas, sus aciertos y sus errores, hubiera encontrado el difícil camino que nos fue llevando, tal vez sin preverlo ni imaginarlo de este modo y con tal magnitud, a la reaparición del pueblo.

Una reaparición que se vincula directa y decisivamente con el también arduo ejercicio de rescatar a la política de su envilecimiento, de volver a ponerla en el centro de lo democrático como un instrumento sin el cual las sociedades quedan prisioneras de los arbitrios de las “gestiones empresariales” y de los tecnócratas del establishment. La política como lugar del litigio por la igualdad y como lengua que se instala para desmentir las falsas e ilusorias retóricas de la unidad y del consenso que suelen ocultar la perpetuación de las injusticias y las desigualdades. Porque este 25 de mayo no es apenas un acontecimiento festivo, un baile de máscaras sin rostros por detrás. Es, ha sido, la emergencia de una posibilidad que parecía saldada o extraviada, la posibilidad de situar lo político en el corazón de la democracia sin renunciar a dar la batalla por la distribución de la riqueza, la refundación del Estado, la recuperación imaginativa del espacio público, la reparación de las injusticias del pasado en los tribunales del presente y de inscribir este tiempo argentino en nuestro muchas veces olvidado destino sudamericano.

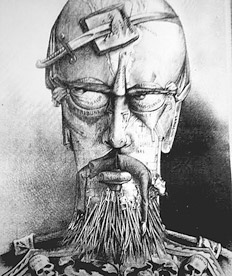

Hemos sido testigos y partícipes de días luminosos. Días irrepetibles, únicos, que dejarán su impronta en lo por venir. Días que nos de-safían y nos ofrecen el raro privilegio de ser actores de la historia, de esa misma cargada de fantasmas que fueron convocados por el arte y la política, que estuvieron en esa maravillosa galería de los patriotas latinoamericanos, que pasearon entre nosotros bajo los rostros de José Martí, del Che, de Emiliano Zapata, de Túpac Amaru, de Artigas, de Evita, de Allende, de Sandino, de Bolívar, de San Martín y de tantos otros que hacen a la memoria y a la trama subterránea de un continente caliente, desmesurado y libertario. Días del pueblo que dibuja los trazos de una Argentina que quiere ir en busca de la igualdad, la libertad, la justicia y la fraternidad. Algo de eso pudimos sentir en la piel, en el corazón y en la reflexión mientras, como escribió Elías Canetti en la encrucijada de otra historia, nos dejamos llevar por el vértigo y la fiesta de lo colectivo.

* Filósofo, profesor e investigador de la UBA.

.pagina12